端肃险劲,法度森严——欧阳询

端肃险劲,法度森严——欧阳询

◇ 孟云飞

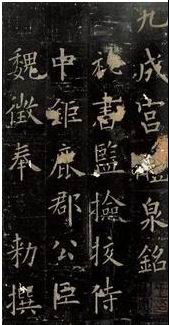

贞观六年(632年)四月,唐太宗李世民带领群臣来到天台山九成宫避暑。因感水源匮乏,用拐杖戳地数下,谁料竟有清水冒出。唐太宗大喜,速命工匠掘地,很快,一汪清泉汩汩而出,观之,“其清若镜”,饮之,“味甘如醴”。唐太宗将此水命取名为“醴泉”。命魏征书写铭文以记之。文就,太宗皇帝看罢龙颜大悦,又命人将此文书写勒石,即《九成宫醴泉铭》,立于九成宫内。中国书法史上,自此又增添了辉煌的一笔。那么,书丹者是谁呢?他,就是初唐著名书法家欧阳询。

欧阳询(557—641年),字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人。官至太子率更令,任弘文馆学士。欧阳询相貌丑陋,然学识博古通今,书法八体皆能(大小篆、章草、飞白、隶、真、行、草),善行书、楷书。尤其是楷书,宋《宣和书谱》誉为“翰墨之冠”。欧阳询不仅和初唐的虞世南、褚遂良、薛稷并称为“初唐四大家” ,又和颜真卿、柳公权、赵孟頫齐名。成为中国书法史上楷书的代表人物之一。

欧阳询祖籍渤海千乘(今山东高青),因十世祖欧阳质躲避战乱南迁。欧阳询祖父欧阳頠因战功出任陈广州刺史,其后晋升为开府仪同三司、征南将军,封爵山阳郡公。欧阳询之父欧阳纥承继爵位, 继任广州刺史,政绩卓著,晚年遭朝廷猜忌,以反叛罪被杀。14岁的欧阳询幸免于难,被父亲好友——陈·尚书令江总收养。陈亡后,欧阳询入隋。仕太常博士,奉诏修《魏书》。 隋亡,欧阳询辗转入唐。 作为唐高祖李渊的旧友,欧阳询遂为五品给事中,奉诏修《陈书》,又与裴矩、陈叔达共《艺文类聚》一百卷。后李世民发动玄武门之变,欧阳询转而为一员闲僚。官银青光禄大夫,太子率更令,弘文馆学士,封勃海县男。贞观十五年,卒。年八十五。

欧阳询一生辗转南北,宦海沉浮,伴随始终的,是书法。他学书可谓痴迷。

《太平广记》记载, 欧阳询年轻时,一次出行,见到西晋书法大家索靖所书石碑,就停马观看,久久没有离去。刚走出几步,又回来,下马,伫立碑前,悉心阅览。欧阳询有些疲倦了,却舍不得休息,拿来布毯,坐了下来,再次琢磨起来。发现索靖的字骨势峻迈,体态玄妙,晚上就露宿于碑旁,反复研究了三天三夜,得其法后方才离去。

另有一则故事说,欧阳询见到一本《右军教献之指归图》,不惜代价(三百缣)将其买下。赏析把玩几个月,高兴的晚上觉都睡不着了。临习起王羲之来。孙过庭、张彦远对于《指归图》存疑。 然而,后人并没有因此否定欧阳询的学书态度和对二王书法的继承。《唐书》本传上说:“询初效王羲之书,后险劲过之,因自名其体。尺牍所传,人以为法。”

关于欧阳询的取法对象,还有北齐三公郎中刘珉。刘珉善草书、真书,远追王羲之,落笔自然不俗。

其实,观察欧阳询书法不难发现,他对于魏碑的学习用功之深。从欧字结体看,他对于隋代《董美人墓志》也有所取法。

如果说,郑道昭的贡献是将魏碑的“毡裘气”尽量淡化,变得更富内涵和文雅,欧阳询的贡献则是在广泛吸纳北碑长处的基础上,学习索靖、二王等人,并成功地将其融合在一起,为法度森严的唐代书法格局的建立开了先河。

在中国汉字和书法发展史上,楷书始于汉,经过魏晋南北朝的发展,完备于唐,成为最后成熟的一种字体。启功先生做过精到的阐述,他认为,将碑刻的方整与简牍的遒润糅合起来字体,在南北朝时可以称之为“混合物”,到欧阳询这里已经是“化合物”了。可见欧阳询对于中国书法发展功劳——发生了质变,完成了真正意义上的楷书变革。其书“法方笔圆”,此汉之分隶、魏晋之楷合并酝酿而成者。方圆兼备而险劲峭拔,形成寓险劲于平正的独特风格,“森森焉若武库矛戟”,人称“率更体”。

欧阳询兼善各体。隶书有《徐州都督房彦谦碑》(74岁作品);行书有《张翰帖》(北京故宫博物院藏)、《梦奠帖》(辽宁省博物馆藏)、《卜商帖》、《千字文》等。当然,最具代表性的是他的楷书作品。如74岁书写的《化度寺邕禅师舍利塔碑》、75岁书写的《九成宫醴泉铭》 、8 0岁书写的《虞恭公碑》, 另外还有《皇甫诞碑》等,其中《九成宫醴泉铭》最负盛名。

《九成宫醴泉铭》,简称《九成宫》,楷书,24行,行49字,篆书题额。在陕西麟游县西天台山。《九成宫》为奉诏之作。包括序文和铭文两个部分。序文骈散结合,重在记事;铭文八句一韵,重在抒情和说理。该碑描写了此地环境的清幽,颂扬了皇帝的功德,述说了修宫殿之由和发现醴泉的经过。

该碑书写点画淳厚,结构险峻,笔法稳健,布白舒朗,遒劲中不失温润。 既得北碑方峻之势,又有南帖秀雅之韵,达到了欧阳询自己所说的“当审字势,四面停匀,八面俱备,长短合度,粗细折中,心目准程,疏密欹正”的艺术效果。可谓人书俱老,炉火纯青。细观此碑书法,如一位老臣,既端恭肃穆,又不卑不亢,字如其人,看来此言不虚。该碑为欧阳询楷书第一。为历代学习欧体的极佳版本。

《化度寺碑》,即《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》,于贞观五年(631年)立于洛阳化度寺。李百药文,欧阳询书。35行,行33字。此碑字稍小,与《九成宫》风格比较接近。所不同的是,此碑少了一些锋芒,多了几分虚和圆静。和二王风格更加接近。《化度寺碑》出自《黄庭经》,加入汉魏碑版的古朴雄浑,既显刚健,也不失流美。宋代姜夔认为此碑胜过《九成宫》。元代赵孟頫也表达了相似的看法,他说:“唐贞观间能作书者,欧阳帅更为最善,而《邕师塔铭 》又其最善者也。”清代书法家、金石学家翁方纲也持此说。清代书法家杨守敬认为:“欧书之最淳古者,以《化度寺碑》最为煊赫。”可惜该碑原石在宋末已毁,真容不在,影响了它的地位。

欧阳询楷书博采众长,集魏、晋、南北朝楷法为一体,楷书集大成者。 宋代朱文长《续书断》评曰:“其正书,纤浓得中,刚劲不挠,有正人执法、面折廷争之风;至于点画之妙,意态精密,无以尚也。” 清代杨宾在《大瓢偶笔 》中说:“信本碑版,方严莫过于《 邕禅师 》,秀劲莫过于《 醴泉铭》,险峭莫过于《皇甫诞碑》。” 是对欧阳询几种的楷书精当点评。

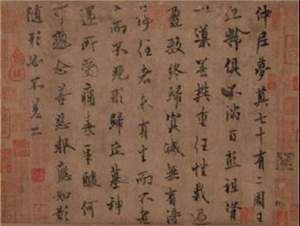

欧阳询行书以《梦奠帖》最佳。《梦奠帖》即《仲尼梦奠帖》, 这是现存欧阳询的真迹之一。在帖学之风大盛的初唐,欧阳询在行书上亦能将帖和碑进行融合,实属难能可贵。《梦奠帖》字体修长瘦硬, 运笔从容、洗练,用墨浓淡相宜;体方笔圆、倚正相合,气息通畅,刚柔相济。将碑的厚重与帖的灵动巧妙融合。

欧阳询隶书仅存《房彦谦碑》,即《唐故徐州都督房公碑》,于贞观五年立于山东章丘。碑主房彦谦, 字孝中, 唐太宗时宰相房玄龄之父。书写楷隶杂糅, 紧健峭厉, 完全北派笔法。

“骨气劲峭,法度严整 ”的欧体的形成,我们不妨从欧阳询所处时代、人生历程等方面找一点影子。

欧阳询历经陈、隋、唐三朝,居江南约三十八年, 而迁居北地约四十七年。江南当时的秀媚书风使他受益匪浅,北方碑刻书法的浑穆也是他取法的主要对象。时局的多变和家庭的影响,特别是养父江总在书法上的教导,都是他成长重要力量。敏悟绝伦的欧阳询站在由乱到治社会大背景下,将南方的温润和北方骨势进行了有机统一,完备了法度 ,成为有唐一代尚法的先驱 。欧阳询入唐时年事已高。“海日生残夜,江春入旧年”,在唐以前,欧阳询书法已经汲取了丰富的营养,并在唐代绽放出异彩。欧阳询被称为初唐书法家四家之首当不为过。

“若草里蛇惊,云间电发 又如金刚嗔目,力士挥拳”的欧体书法,“时人拜其其尺犊文字,尝成以为楷范”。不仅影响了自己的儿子欧阳通和国内的学习者,而且声名远播,高丽国王因也曾派人专程来唐朝求取他的墨宝。唐高宗感叹地说:“不意询之书名,远播夷狄也。”

因此, 清人郭尚先在《芳坚官题跋》中, 赞叹欧阳询“独能以新意开辟门径, 所以为大家”