李斯:千古一相,篆法极则

2.起草刻石

自始皇二十八年(公元前220年)至三十七年(公元前219年),李斯随秦始皇多次出巡,先后登峄山、泰山、芝罘、琅琊、碣石、会稽等地,并起草撰文作书,刻石记功。有《峄山刻石》、《泰山刻石》、《之罘刻石》、《琅琊刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》等。书写字体为小篆,一丝不苟。

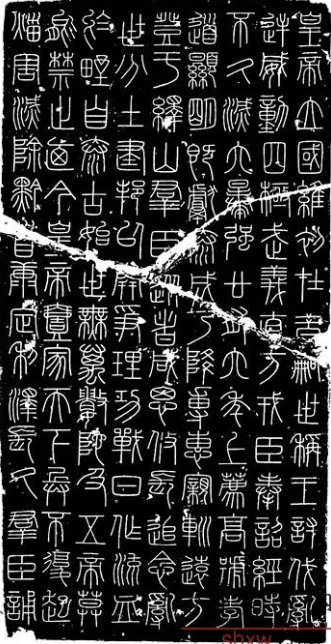

其中《峄山刻石》刻于秦始皇二十八年东巡之时,秦二世元年(前209年)立石,此刻为始皇刻石最早的一块。原石不在。内容是歌颂秦始皇统一天下的伟业。目前能见到最早的本子是宋淳化四年郑文宝据徐铉摹本所刻的“长安本”。

《泰山刻石》,秦始皇二十八年(前219年)登泰山。内容是申明法令。此刻石四面皆刻文字,三面为始皇诏,一面为二世诏(二世诏为公元前209年所刻)。 残石今存山东泰安岱庙。

《琅琊刻石》,秦始皇二十八年登泰山, 内容为歌功颂德之作。秦二世元年立石,原石在山东诸城东南,今石刻移至北京历史博物馆内,存86字。

《芝罘刻石》,于始皇二十八年、二十九年均有刻石。皆不存。

《碣石刻石》又名《东观刻石》,始皇三十二年(前215年)临碣石山,于碣石门作辞以颂秦德。二世元年立石,今不存。

《会稽刻石》,始皇三十七年(前210年)第五次东巡,登会稽山。作辞颂德。此石立于二世元年。今亦不存。

这些刻石内容虽然为歌功颂德,但是,从书法上讲,它圆劲古雅、停匀圆通的笔致;狭长、整齐的字体;上紧下松的结构;雍容浑穆、端庄典雅的风格;“示威强,服海内”的威严、大度,都显示出一种庙堂气象。仅存残石为后人窥得小篆的面貌留下了宝贵遗产。

3.后世评价

李斯被后人称为“小篆之祖”。

唐张怀瓘在《书断》中言:

李斯篆书“画如铁石,字若飞动,作楷隶之祖,为不易之法”。

清代王澍在《虚舟题跋》中说:“小篆开自李斯,省大篆之繁缛以趋简易,三代以来风

气至此一变。盖李斯笔法敦古,于简易中正有浑朴之气。”

4.影响

① 对字体的影响

对隶书的影响

隶书在秦统一六国已经萌芽,至西汉末年演变为成熟的字体。但是隶书和篆书不无联系。

清人桂馥说:“作隶不明篆体,则不能知变通之意;不多见碑版,则不能知增减假借之意;隶之初变乎篆也,尚近于篆,既而一变再变,若耳逊之于鼻祖矣。”

对楷书的影响

历史上一些书法家,其楷书有篆籀气。书写时采用了篆书的某些字形。以《颜家庙碑》为代表。

对草书的影响

精通篆书的草书家,线条质量是很高的。

康有为评价怀素书法时说:“藏锋内转,瘦硬通神”,当指篆法的运用。

②对篆书家的影响

说李斯等规范的小篆对后世书家影响深远不为过。谨举几例。

李阳冰,唐代书法家。精于篆书,学《峄山碑》,清瘦,姿媚。颜真卿书碑,请李阳冰题额。评价很高。唐人吕总评价说:

“若古钗倚物,力有万夫。李斯之后,一人而已。”

朱长文《墨池篇》称:“精于字学,盖阳冰之后,篆法中绝,而铉于危乱之间,能存其法。”

至于清代,更是迎来了篆书的复兴,其中学斯篆的,有王澍、钱坫、洪亮吉、孙星衍等。出于对篆书的热爱,钱坫毫不客气地说,自己的篆书是“斯冰之后,直至小生”。

三、综述

千古一相和他的政治业绩,已远逝在历史的长河中。而他的书法才气,在千年岁月沧桑之后,依然留下了无限的温情。李斯是中国历史上第一位有姓名可考的书法家。在汉字演变的历程上,由于他的积极参与,小篆的法则完备了。

来源:中华人物官网